Blog

Worauf Arbeitgeber bei Einführung der elektronischen Krankmeldung achten müssen

Nach mehreren Verschiebungen steht fest: Ab 1. Januar 2023 wird die Einführung der elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) auch für Arbeitgeber gesetzlich verpflichtend. Bis Jahresende mit der Einführung warten müssen Unternehmen und Institutionen allerdings nicht. Eine funktionelle Umsetzung der eAU ist bereits jetzt möglich. Denn im April 2022 hat SAP die zuvor in der Pilotierung befindlichen Funktionalitäten für den allgemeinen Gebrauch freigegeben.

Grundsätzlich erhalten erkrankte Beschäftigte weiterhin bis Ende des Jahres eine Papierbescheinigung, die sie ihrem Arbeitgeber auf gewohntem Weg vorlegen. Ergänzend dazu kann der Prozess der eAU aufgebaut und getestet werden – ohne das Risiko einer geringeren Datenqualität eingehen zu müssen.

Worauf Arbeitgeber bei Einführung der eAU achten sollten

Tipp 1: Vorgehen zunächst in einzelnen Abteilungen starten

Die größten Veränderungen bei der eAU-Einführung sind in den unternehmensweiten Prozessen vorzunehmen (Inputkanal). Um das Vorgehen zu erproben und kontinuierlich zu verbessern, empfiehlt es sich, die Einführung zunächst in einzelnen Unternehmensbereichen zu starten.

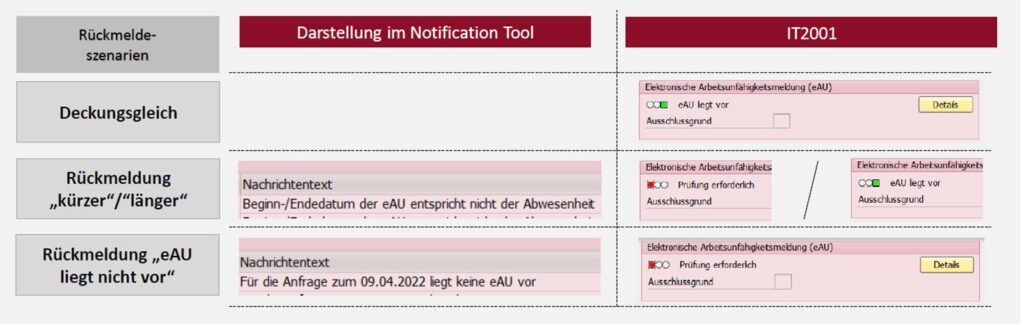

Prozess zur Übermittlung einer Krankschreibung (Quelle: SAP)

Tipp 2: Zeitweise parallele Verarbeitung

Solange die Beschäftigten noch Papierbescheinigungen erhalten, hilft die parallele Verarbeitung, um die von den Krankenkassen rückgemeldeten Sachverhalte zu überprüfen (Verarbeitungskanal).

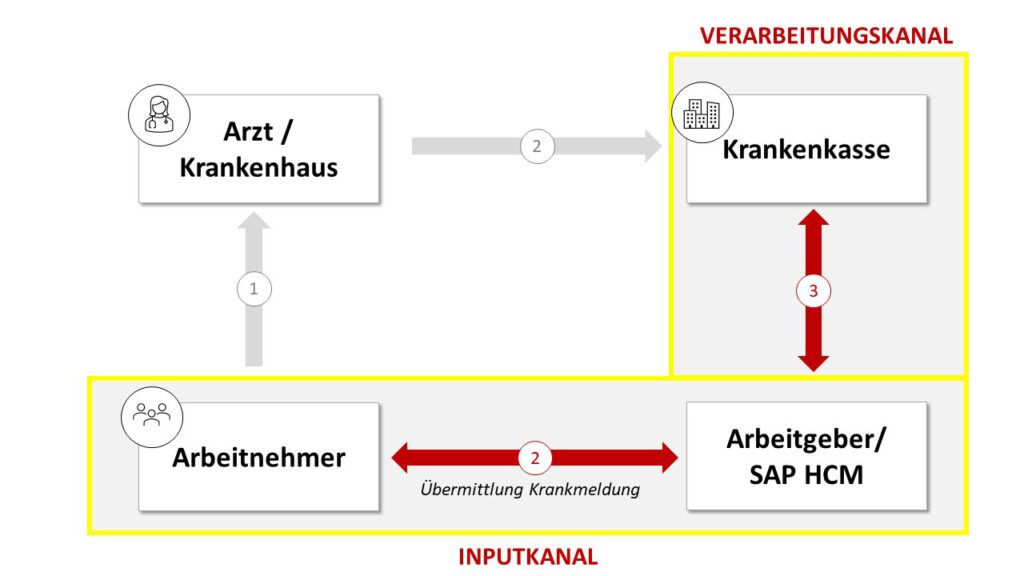

Tipp 3: Notification Tool für Sachbearbeiter

Zur Unterstützung der Sachbearbeiter empfiehlt SAP, das Notification Tool zu nutzen. Zwar ist eine Sichtung und Bearbeitung der Rückmeldungen auch über Sachbearbeiter-Listen möglich – das Notification Tool bietet zusätzlich jedoch die Möglichkeit zur konkreten Zuordnung von offenen Aufgaben an spezifische Sachbearbeiter. Dies ist für die Bearbeitung zwar nicht zwingend erforderlich, dient jedoch zur Erleichterung der Arbeit.

Notification Tool für Sachbearbeiter (Quelle: SAP)

Tipp 4: SAP- und externe Zeiterfassungssysteme

Für die Umstrukturierung der internen Prozesse ebenfalls zu beachten ist ein Zusammenspiel aus SAP- und externen Zeiterfassungssystemen. Denn die Abfrage der Krankenkassen-Daten erfolgt nicht zwangsläufig über das SAP-System.

Auch externe Zeiterfassungssysteme können diesen Part übernehmen, sofern eine entsprechende Zertifizierung durch den Anbieter erlangt wurde. Erfolgt die Abfrage durch das SAP-System muss dagegen darauf geachtet werden, dass nur diejenigen Abwesenheiten bei der Krankenkasse abgefragt werden können, die auch im SAP vorliegen.

Zusammengefasst: Die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist alles in allem ein Thema, das längst nicht nur Sachbearbeiter aus Personalabteilungen betrifft! Unsere Empfehlung daher: Setzen Sie sich so früh wie möglich mit der Thematik auseinander!

Wie kann GISA helfen?

Um das eAU-Verfahren erfolgreich einführen zu können, müssen vorbereitend einige Customizing-Einstellungen vorgenommen werden. Als Partner für digitales Personalmanagement besprechen wir diese im Vorfeld mit Ihnen.

Ebenso können wir Ihnen mit Tipps und Tools für prozessuale Fragen weiterhelfen. Sie überlegen beispielsweise, ob Sie die Krankmeldung eher über ESS/MSS oder über Fiori erfassen – wir beraten Sie zu den Möglichkeiten.

Zusätzlich entwickeln wir derzeit ein Fiori-App, die es dritten Personen (Vorgesetzte oder Sachbearbeiter) ermöglicht, Krankheiten für Kolleginnen und Kollegen zu erfassen, sodass die Personalabteilung keine Eingabe mehr vornehmen muss. Kommen Sie hierzu gern mit uns ins Gespräch!

Weitere Informationen unter: gisa.de/personalmanagement

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf einen Blick

Was ändert sich mit Einführung der eAU?

Mit der Einführung der eAU füllt der Arbeitnehmer nicht länger den papiernen Krankenschein aus, sondern meldet sich stattdessen nach dem Arztbesuch beim Arbeitgeber krank (abhängig von der Betriebsvereinbarung oder der jeweiligen Vereinbarung des Unternehmens).

Anschließend erfragt der Arbeitgeber die eAU bei der Krankenkasse. Zu beachten ist, dass diese Abfragen ausschließlich für die AU-Zeiten mit Arztbesuch/Krankschreibung erfolgen dürfen.

Wen betrifft die eAU?

Grundsätzlich gilt, dass die eAU aktuell nur Beschäftigte betrifft, die in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. Dazu zählen u.a. gesetzliche Versicherte, freiwillig Versicherte und geringfügig Beschäftigte.

Vor- und Nachteile der eAU

Die Vorteile der eAU liegen auf der Hand: Durch die elektronische Übermittlung muss kein Papier verwendet werden. Außerdem entfallen das Einscannen und Aufbewahren der papiernen Krankenscheine. Nachteilig am Verfahren ist der Umstand, dass sich Beschäftigte weiterhin selbständig beim Arbeitgeber krankmelden müssen.

Diana Kalina

Diana Kalina ist Bachelor for Business Administration mit Schwerpunkt Human Resources. Bevor sie 2018 in der GISA die Leitung der Anwendungsbetreuung SAP HCM übernahm, war sie im Unternehmen selbst in der Anwendungsbetreuung tätig. Zuvor war Diana Kalina in anderen Unternehmen als Projektleiterin und Consultant für mittlere bis große HR-Projekte in der DACH-Region unterwegs. Ihre Schwerpunkte liegen auf Abrechnungs- und Geschäftsprozessen sowie der strategischen HR-Beratung.

Diese Beiträge könnten Sie auch interessieren:

Die Zukunft im SAP Application Management Service unter „RISE with SAP“ aktiv gestalten

Mit großem Engagement begleiten wir unsere Kunden gerade auf dem Weg in die Welt des S/4HANA, die nicht nur zahlreiche neue, nützliche Funktionalitäten und Technologien mit sich bringt, sondern auch ein Neudenken von vielen Prozessen und Rollen im operativen Tagesgeschäft der Kunden bedeutet.

Zwei Schlüsselkomponenten der modernen Cyberabwehr: SOC und SIEM

Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Zukunft der unverzichtbaren Komponenten einer umfassenden Cyberabwehrstrategie.

Private vs. Public Edition: So wird Ihr Wechsel in die SAP S/4HANA Cloud zum Erfolg!

Für die Transformation auf S/4HANA setzen wir bei GISA auf ein einheitliches Vorgehensmodell: die SAP Activate Methode und einen zweiten Schlüssel zum Erfolg.